| «Α―‘: œύί^”ΎΫϋéΉΡξ“ρ –àω(ch®Θng)¥σ±§Αl(f®Γ)ΕχΦäΦä≥…ΝΔΒΡΕζôC(j®©)ΤΖ≈ΤΘ§ΥΡΧé≥δ≥β÷χΕύΒΫΉ¨»ΥΟΰ≤Μ÷χν^ΡXΒΡΗςνê–ΆΕζôC(j®©)Θ§Β¬΅χ(gu®°)¥σèSBeyerdynamic±ψο@ΒΟè¦Ήψ’δΌFΝΥΘ§Υϋ≥…ΝΔ”Ύ1924ΡξΘ§°a(ch®Θn)ΤΖ“‘ΚΆ¬ï“τ”–ξP(gu®Γn)ΒΡ¨Θ‰I(y®®)κäΉ”°a(ch®Θn)ΤΖûι÷ςΘ§≥ΐΝΥΈ“²ÉΥυ λ÷ΣΒΡΦ“”Ο≈c¨Θ‰I(y®®)ΒΡΕζôC(j®©)ΦΑϊ€ΩΥοL(f®Ξng)Θ§ΏÄΑϋά®οw––ÜT≈cκä“ï≤Ξàσ(b®Λo)ÜT”ΟΒΡΕζôC(j®©)œΒΫy(t®·ng)ΓΔïΰ(hu®§)ΉhœΒΫy(t®·ng)≈cΩΎΉg‘O(sh®®)²δΒ»Θ§≤Δà‘(ji®Γn)≥÷‘ΎΒ¬΅χ(gu®°)÷Τ‘λ…ζ°a(ch®Θn)Θ§Ω…’f «―ΣΫy(t®·ng)ΦÉ’ΐΒΡΒ¬΅χ(gu®°)ΙΛΥ΅°a(ch®Θn)ΤΖΓΘ |

|

ΓΓΓΓœύί^”ΎΫϋéΉΡξ“ρ –àω(ch®Θng)¥σ±§Αl(f®Γ)ΕχΦäΦä≥…ΝΔΒΡΕζôC(j®©)ΤΖ≈ΤΘ§ΥΡΧé≥δ≥β÷χΕύΒΫΉ¨»ΥΟΰ≤Μ÷χν^ΡXΒΡΗςνê–ΆΕζôC(j®©)Θ§Β¬΅χ(gu®°)¥σèSBeyerdynamic±ψο@ΒΟè¦Ήψ’δΌFΝΥΘ§Υϋ≥…ΝΔ”Ύ1924ΡξΘ§°a(ch®Θn)ΤΖ“‘ΚΆ¬ï“τ”–ξP(gu®Γn)ΒΡ¨Θ‰I(y®®)κäΉ”°a(ch®Θn)ΤΖûι÷ςΘ§≥ΐΝΥΈ“²ÉΥυ λ÷ΣΒΡΦ“”Ο≈c¨Θ‰I(y®®)ΒΡΕζôC(j®©)ΦΑϊ€ΩΥοL(f®Ξng)Θ§ΏÄΑϋά®οw––ÜT≈cκä“ï≤Ξàσ(b®Λo)ÜT”ΟΒΡΕζôC(j®©)œΒΫy(t®·ng)ΓΔïΰ(hu®§)ΉhœΒΫy(t®·ng)≈cΩΎΉg‘O(sh®®)²δΒ»Θ§≤Δà‘(ji®Γn)≥÷‘ΎΒ¬΅χ(gu®°)÷Τ‘λ…ζ°a(ch®Θn)Θ§Ω…’f «―ΣΫy(t®·ng)ΦÉ’ΐΒΡΒ¬΅χ(gu®°)ΙΛΥ΅°a(ch®Θn)ΤΖΓΘ

ΓΓΓΓ≤…”ΟΤλ≈ûT1ΒΡTeslaΦΦ–g(sh®¥)

ΓΓΓΓΒ¬΅χ(gu®°)»ΥΉω ¬’φΒΡ «“ΜΑε“Μ―έΘ§èΡBeyerdynamic‘≠èSΨW(w®Θng)’ΨΩ…“‘Αl(f®Γ)§F(xi®Λn)Θ§Ιβ‘ΎΕζôC(j®©)Ώ@²Ä(g®®)νê³eΘ§±ψ“‘”ΟΆΨΦö(x®§)Ζ÷ΝΥ‘SΕύ²Ä(g®®)Ζ÷νêΘ§œώ «Φ“”ΟΓΔκS…μΓΔΕύΟΫσwΓΔ䦓τ “ΓΔDJ ΓΔèV≤Ξκä“ïΓ≠Β»Θ§ΙΠΡή≤Μ“ΜΕχΉψΘ§Ώ@ΩνT 90ι_Ζ≈ ΫΕζôC(j®©)³t «öwνê‘ΎΦ“”ΟΘ®at homeΘ©ΓΘΈ“ΝμΆβ“≤‘Ύδ¦“τ “Ώ@²Ä(g®®)Ζ÷νê≤ιΝΥ“Μœ¬Θ§¦]Ω¥“äT 90Θ§Ώ@ΨΆ±μ ΨT 90Ώ@BeyerdynamicΒΡΉν–¬°a(ch®Θn)ΤΖΘ§ «ΦÉ¥βûιΝΥΦ“ΆΞ Ι”ΟΕχι_Αl(f®Γ)ΒΡΕζôC(j®©)Θ§ΙβèΡΏ@ϋc(di®Θn)Θ§ΨΆΩ…“‘¥σ÷¬≤¬ΒΫΥϋΒΡ¬ï“τΉΏœρΘ§ «“‘ φΏmώω¬†ûι÷ςΘ§ΕχΖ«ηb¬†ûι‘V«σΓΘ

ΓΓΓΓ™ΰ(j®¥)T90ΒΡΌYΝœ±μ ΨΘ§Ώ@ «BeyerdynamicΒΎ“Μ¥ΈΑ―Υϋ²ÉΧΊ”–ΒΡΓΗTeslaΦΦ–g(sh®¥)ΓΙΘ®Tesla technologyΘ©Ώ\(y®¥n)”Ο‘Ύι_Ζ≈ ΫΕζôC(j®©)…μ…œΘ§Ή¨T 90ΡήâρΦφ”–Ζβι] ΫΕζôC(j®©)ΒΡ¬†Η–Θ§“‘ΦΑι_Ζ≈ ΫΕζôC(j®©)ΒΡΆΗΟςΕ»ΓΘ ≤Ο¥ «TeslaΦΦ–g(sh®¥)ΘΩΚÜ(ji®Θn)ÜΈΒΊ’fΘ§ΨΆ «Ή¨ΕζôC(j®©)ÜΈσwΒΡ“τ»ΠΨΏ”–ΗϋΗΏ¥≈Ά®ΟήΕ»ΒΡ“ΜΖNΦΦ–g(sh®¥)ΓΘtesla «¥≈Ά®ΟήΕ»ΒΡÜΈΈΜΘ§¥≈Ά®ΟήΕ»‘ΫΗΏΘ§±μ Ψ“τ»Π”…κä…ζ¥≈ΒΡ–ß¬ ‘ΫΚΟΘ§“ύΦ¥Ά§‰”ΡήΝΩœ¬¨Π(du®§)ÜΈσwΒΡΩΊ÷ΤΝΠ‘ΫΚΟΘ§™Q²Ä(g®®)’fΖ®ΨΆ «ΡψΒΡΕζîU(ku®Α)ρ¨(q®±)³”(d®Αng)ΝΠΉÉΒΟΗϋΚΟΝΥΘ§Φö(x®§)Ιù(ji®Π)ΗϋΊSΗΜΘ§Εχ«“ ß’φΗϋΒΆΓΘBeyerdynamic±μ ΨΘ§“ΜΑψΕζôC(j®©)“τ»ΠΒΡ¥≈Ά®ΟήΕ»“ΣΏ_(d®Δ)ΒΫ1 tesla“― «Ζ«≥ΘάßκyΘ§ΒΪTeslaΦΦ–g(sh®¥)Ή¨Υϋ²ÉΦ“ΒΡΕζôC(j®©)ΒΡ¥≈Ά®ΟήΕ»Ω…Ώ_(d®Δ)1 tesla“‘…œΘ§άΐ»γΤδΤλ≈ûT 1ΨΆ”–1.2 teslaΓΘ

ΓΓΓΓ¦]”–âΚΝΠΒΡΚΟ¬†

ΓΓΓΓΈ“’fT90 «“‘ φΏmώω¬†ûι‘V«σΘ§Ρ«Ω… «”–Υυ±ΨΓΘ“ΜΖΫΟφ «Υϋ“Μ¬†ΨΆïΰ(hu®§)Ή¨»Υ”XΒΟΚΟ¬†Θ§”XΒΟ¦]”–âΚΝΠΘ§ΕΰΖΫΟφ «Έ“™μ”–BeyerdynamicΒΡDT 990 Proηb¬†ΕζôC(j®©)ΚΟΕύΡξΝΥΘ§÷Μ“Σ¬†T 90»ΐΟκΨΆ÷ΣΒάΥϋ «Άξ»Ϊ≤ΜΆ§ΉΏœρΒΡ•|ΈςΓΘ‘ΎΈ“ΒΡΫ¦(j®©ng)ρû(y®Λn)άοΘ§BeyerdynamicΕζôC(j®©)ΒΡΧΊ–‘ «Ζ«≥Θι_ιüΘ§‰OûιΨυΚβΘ§ΗΏΒΆ“τÉ…ΕΥά≠ΒΟΚήι_Θ§Εχ«“Ζ«≥ΘΡΆ≤ΌΘ§ΡΆΒΟΉΓ¥σ“τâΚΘ§‘Ύ‰O¥σ¬ïïr(sh®Σ)»‘Ζ«≥ΘΨυΚβΘ§Έ“‘ΎT 90…μ…œ≤ΜÉH“≤’“ΒΫΝΥΏ@–©Éû(y®≠u)ϋc(di®Θn)Θ§ΏÄΑl(f®Γ)§F(xi®Λn)T 90ΕύΝΥ“Μ–©€Ί≈·ΓΔ»αμ‰ΚΆΧπΟάΘ§Ή¨»Υ“Μ¬†ΨΆœ≤ögΓΘ

ΓΓΓΓώω¬†T 90ΒΡΏ@–©ïr(sh®Σ)»’άοΘ§Έ“Αl(f®Γ)§F(xi®Λn)T 90 «RR≥ΣΤ§ΒΡΉνΦ―‘èα¨’ΏΓΘ“‘RRΒΡHRxΗΏΫβΈωΡΗé߀y(c®®)‘΅Τ§ûιάΐΘ§T 90”Ο“ΜΖNΚήίpΥ…ΒΡΉΥëB(t®Λi)œρΗΏΒΆÉ…ΕΥ―”…λΘ§»ΜΚσΗΏΓΔΒΆνlΚήΉ‘»ΜΒΊœϊ…ΔΘ§Υυ“‘ΚΟΥΤ¦]”–÷Ι±MΒΡ―”…λΗ–Θ§¬†Η–Ζ«≥ΘίpΥ…ΓΘT 90ΒΡΗΏνl≤ΜÉHΊSΗΜΘ§Ιβù…θrϊêΘ§Εχ«“Φö(x®§)ΥιΒΡΌ|(zh®§)ΒΊ‰OûιάwΦö(x®§)Θ§œώ «œ“‰ΖΥΜΥΜΒΡΡΠ≤ΝΓΔψ~β™ûΔΝΥùMΧλΓΔβèΙΡ»ΐΫ«ηFΦö(x®§)ΈΔ”÷«εΈζΓ≠Β»ΒΡΦö(x®§)–Γ¬ï“τΘ§Ή¨°΄Οφ °Ζ÷ΊSΗΜΓΘ÷Ν”ΎT 90ΒΡΗΏνlïΰ(hu®§)≤Μïΰ(hu®§)Ώ^ΝΩΜρώχ‘κΘΩΈ“œκΘ§¥ν≈δΒΡΕζîU(ku®Α)ΆΠ÷Ί“ΣΘ§»γΙϊΡψΒΡΕζîU(ku®Α)”–ΩΧ“βèä(qi®Δng)’{(di®Λo)ΗΏνl±μ§F(xi®Λn)Θ§Φ”ΝΥT 90Ω…ΡήΨΆïΰ(hu®§)Ώ^ν^Θ§¬†ΨΟïΰ(hu®§)≥‘ΝΠΓΘΈ“ώω¬†ïr(sh®Σ)≈δΒΡΕζîU(ku®Α) «κäΙβΜπ ·ΒΡBobbyΘ§Υϋ”–ΚήΚΟΒΡΌ|(zh®§)ΒΊΘ§“ρ¥ΥT 90ΒΡΊSΗΜΗΏνl“≤ο@ΒΟΚήΤΫμ‰Θ§Κή φï≥Θ§≤Μ‘κ“≤¦]âΚΝΠΘ§Ω…“‘ιL(zh®Θng)ΨΟώω¬†ΓΘ

ΓΓΓΓ¥σ“τΝΩΖ«≥ΘΥ§Ωλ

ΓΓΓΓΒΆνl”÷ «»γΚΈΡΊΘΩ“‘HRx€y(c®®)‘΅Τ§ΒΎ3ήâ≤ώΩ…ΖρΥΙΜυΓΕHopak from MazzepaΓΖûιάΐΘ§ΒΆνlΒΡ“é(gu®©)ΡΘΗ–’φ «Ψό¥σΘ§”÷≥ΝΓΔ”÷ΩλΘ§ΚώΕ»«Γ°î(d®Γng)”÷”–ΆΗΟςΗ–Θ§Εχ«“¨”¥Έ≈cίÜάΣΕΦΖ«≥Θ«εΈζΘ§Άξ»Ϊ≤ΜΚΐΓΘΟΩ“Μ²Ä(g®®)νlΕΈΕΦο@ΒΟ≥δ¨ç(sh®Σ)Εχο•ùMΘ§“ρ¥ΥT 90≥ §F(xi®Λn)ΒΡΫΜμë‰Ζ“é(gu®©)ΡΘΉ‘»ΜΨΆΚή”–÷»–ρΘ§ΚήΨυΚβΓΘ¬†Ώ@èà€y(c®®)‘΅Τ§ïr(sh®Σ)’à(q®Ϊng)”¦ΒΟΑ―“τΝΩι_¥σΘ®Τδ¨ç(sh®Σ)Ρψ≤ΜΉ‘”X±ψïΰ(hu®§)ι_¥σ¬ïΘ©Θ§¥σ“τΝΩΖ«≥ΘΥ§Θ§ΡψΚήκyΒ÷™θΏ@‰”ΒΡΈϋ“ΐΝΠΘ§Ώ@ΕζôC(j®©)ΨΆΏmΚœΏ@‰”¬†ΓΘΒΎ7ήâGottschalkΒΡΓΕSuis Moi ! CapriceΓΖδ™«Ό«ζΘ§Έ“¬†ΒΫΚήΗ…ÉτΓΔΚήΆ®ΆΗΒΡδ™«Ό“τΝΘΘ§Υ°Ζ÷“≤ΊSΗΜΘ§éß“Μϋc(di®Θn)ùβΒΡΗ–”XΘ§ΚώΕ»“≤ ««ΓΒΫΚΟΧéΘ§”÷≤Μ ßÉû(y®≠u)°êΆΗΟςΕ»ΓΘ’ϊσw“τœώ±»άΐ»‘≈fΖ«≥ΘΨυΚβΘ§œ¬±PΒΡ“é(gu®©)ΡΘΗ–¥σΒΡΚΟΉ‘»ΜΓΘΏ@‰”ΒΡ¬ï“τΚή «Έϋ“ΐ»ΥΘ§Υυ“‘BeyerdynamicΑ―T 90Ζ≈‘ΎΦ“”Ονê³e’φ «‘ΎΏmΚœ≤ΜΏ^Θ§±»ί^Τπ¹μΘ§Έ“¨ç(sh®Σ)‘Ύ≤ΜΧΪœκ¬†DT 990 ProΝΥΓΘ≤ΜΏ^Θ§΅ά(y®Δn)Ηώ’fΤπ¹μΘ§T 90ΒΡ“τ…Ϊ”–ϋc(di®Θn)ΧΪΗ…ÉτΓΔΧΪΜ§μ‰ΓΔΧΪΦÉ¥βΝΥΘ§…ΌΝΥ“Μ–©Ό|(zh®§)ΒΊΦyάμΘ§±»ί^»ί“Ή¬†Ρ¹ΓΘ

ΓΓΓΓΉ¨»Υ≤Μ”…Ή‘÷ςΒΊœ≤êέ…œΥϋ

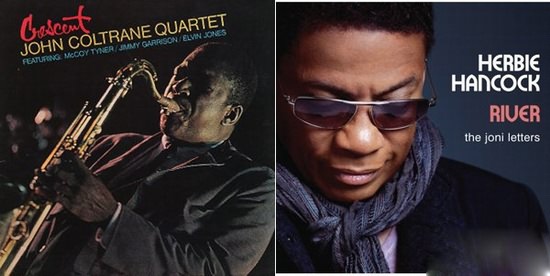

ΓΓΓΓΫ”÷χ¬†²Ä(g®®)άœδ¦“τΘ§ «John ColtraneΒΡΓΗCrescentΓΙ¨Θί΄Θ§Ψé÷Τ «Υϊ≈cΊêΥΙΓΔΙΡΒΡΨτ Ω»ΐ÷ΊΉύΓΘ≈cΈ“ ÷ΏÖΒΡAKG 702œύί^Θ§T 90ΒΡ“τàω(ch®Θng)…‘ΈΔΫϋ“Μϋc(di®Θn)Θ§“τœώ±»ί^¥σΘ§ΒΪ“τœώ“≤±»ί^ΤΫ“Μϋc(di®Θn)Θ§¨ç(sh®Σ)σwΗ–ί^»θΘ§Μρ‘S“≤“ρ?y®Λn)ι»γ¥ΥΘ§T 90ΒΡ“τàω(ch®Θng)Ζ÷κxΕ»ΓΔ¨”¥Έ≈cΕ®ΈΜ“≤Ζ«èä(qi®Δng)μ½(xi®Λng)ΓΘΝμΆβΘ§Υ_ΩΥΥΙοL(f®Ξng)ΒΡ“τ…ΪΤΪ”ΎàAùô(r®¥n)»αΜ§Θ§ΥΤΚθ «Ω…“‘‘ΌΗ…“Μϋc(di®Θn)Θ§‘ΌΡΐΨέ“Μϋc(di®Θn)Θ§¬†Τπ¹μïΰ(hu®§)Ηϋ”–ΈΕΒάΓΘ‘Ό¹μ «Rudolf Koelman―ίΉύ≈ΝΗώΡαΡα24 ΉκSœκ«ζΘ§±Mο@T 90ΒΡΊSΗΜΦö(x®§)Ιù(ji®Π)Θ§–ΓΧα«ΌΙ≠œ“ΫΜεe(cu®Α)ΒΡΉÉΜ·»f«ßΘ§ΏÄΑϋά®öàμë”ύ“τΕΦ¦]Ζ≈Ώ^Θ§’φ «Ώ^ΑaΘ§÷Ίϋc(di®Θn) «Θ§T 90ΒΡ–ΓΧα«ΌοjΉύ“≤¦] ≤Ο¥âΚΝΠΘ§“ρ?y®Λn)ιΨĽlΖ«≥ΘΜ§μ‰Θ§ΗΜ”ΎΙβù…Θ§¦]ΜπöβΘ§”÷ΦφΨΏΧπΟάΓΘ≤ΜΉψ÷°ΧéΨΆ «“τœώί^¥σΘ§ïΰ(hu®§)”XΒΟΈΜ÷Ο¦]Ώ@Ο¥Ος¥_ΝTΝΥΓΘ

ΓΓΓΓΉνΚ󸓬†ΝΥHerbie HancockΒΡRiver (The Joni Letters)¨Θί΄Θ§üoâΚΝΠΒΡι_Ζ≈Η– ή‘ΌΕ»”Ω§F(xi®Λn)ΓΘT 90ΒΡΒΆνl≥Ν÷χΓΔ«εΈζΘ§≥δùMè½ΧχΗ–ΘΜΗΏνl³tίp»αΕύ÷≠ȧ̧쉔÷ùM «Ιβ≤ ΘΜ“τœώο•ùMΕχéßϋc(di®Θn)»βΗ–Θ§”÷»βΒΡ«ΓΒΫΚΟΧéΓΘT 90ΨΆ”–Ώ@‰”ΒΡ±Ψ ¬Θ§Ή¨»ΪνlΕΈΒΡΦö(x®§)Ιù(ji®Π)ΕΦΡή≤ΜéßâΚΝΠΒΡ’Ι§F(xi®Λn)Θ§“≤Ή¨»Υ≤Μ”…Ή‘÷ςΒΊœ≤êέ…œΥϋΓΘ

ΓΓΓΓΤς≤Ρ“é(gu®©)Ηώ

ΓΓΓΓ–Έ ΫΘΚι_Ζ≈ ΫΕζ’÷ΕζôC(j®©)

ΓΓΓΓνl¬ μëëΣ(y®©ng)ΘΚ5 Hz ~ 40 kHz

ΓΓΓΓΉηΩΙΘΚ250öWΡΖ

ΓΓΓΓΉν¥σ“τâΚΘΚ125 dB (200 mW / 500 Hz)

ΓΓΓΓ≤εν^ΘΚ3.5 mmΘ®κSΗΫ6.3 mmόD(zhu®Θn)Ϋ”ν^Θ©

ΓΓΓΓΨÄ≤ΡΘΚ3ΟΉΘ§≤ΜΩ…™QΨÄ

ΓΓΓΓ÷ΊΝΩΘΚ350 gΘ®≤ΜΚ§ΨÄ≤ΡΘ©

ΓΓΓΓΫ®Ήh έÉr(ji®Λ)ΘΚ19,000‘Σ–¬≈_(t®Δi)é≈

ΗϋΕύœύξP(gu®Γn)ΘΚ “τμë

ξP(gu®Γn)”ΎΑί¹Ü³”(d®Αng)ΝΠ

ΓΓΓΓΧαΤπΑί¹Üϊ€ΩΥοL(f®Ξng)ΓΔΕζΆ≤ΚΆΤδΥϊ“τνl°a(ch®Θn)ΤΖΘ§¨Θ‰I(y®®)“τμë»ΠéΉΚθüo»Υ≤Μ÷ΣΓΔüo»Υ≤Μï‘Θ§άœ“Μ¥ζΒΡ“τμë¨ΘΦ“²É¨Π(du®§)”ΎΑί¹Üϊ€ΩΥοL(f®Ξng)Θ®Ώ^»Ξ÷–ΈΡΉgΟϊûιΑί†•ϊ€ΩΥοL(f®Ξng)Θ©Ηϋ ««ι”–Σö(d®≤)γäΘ§“ρ?y®Λn)ι‘?0Ρξ«ΑΘ§Αί¹Üϊ€ΩΥοL(f®Ξng)éΉΚθâ≈îύΝΥ»Ϊ άΫγΒΡϊ€ΩΥοL(f®Ξng) –àω(ch®Θng)Θ§èΡ’Q…ζ÷ΝΫώΘ§Αί¹ÜΙΪΥΨΕΦ“Μ÷±‘Ύ…ζ°a(ch®Θn) άΫγ…œΉνΑΚΌFΒΡϊ€ΩΥοL(f®Ξng)Θ§Υυ“‘Ω…“‘Ώ@‰”’fΘ§Αί¹Ü“βΈΕ÷χΗΏΤΖΈΜΚΆΗΏΌ|(zh®§)ΝΩΓΘ

ΓΓΓΓΑί¹Ü³”(d®Αng)ΝΠΘ®BeyerdynamicΘ©ΙΪΥΨΈΜ”ΎΒ¬΅χ(gu®°)ΈςΡœ≤ΩΒΡΚΘ†•≤Φ¬Γ –Θ§Υϋ’Q…ζ”Ύ1924ΡξΘ§ «“Μ²Ä(g®®)ΨΏ”–86Ρξ…ζ°a(ch®Θn)öv ΖΒΡ άΫγ÷χΟϊϊ€ΩΥοL(f®Ξng)…ζ°a(ch®Θn)èSΦ“Θ§§F(xi®Λn)”–ÜTΙΛΕΰΑΌΈε °”ύΟϊΘ§ΙΪΥΨΒΡΙήάμ≤ΩιTΑϋά®΅χ(gu®°)κH –àω(ch®Θng)≤ΩΓΔΦΦ–g(sh®¥)ι_Αl(f®Γ)≤ΩΓΔ…ζ°a(ch®Θn)≤ΩΓΔôz€y(c®®)≈cΌ|(zh®§)ΝΩ±O(ji®Γn)ΕΫ≤Ω“‘ΦΑÉΠ(ch®≥)Ώ\(y®¥n)≤ΩΒ»Εύ²Ä(g®®)≤ΩιTΓΘ÷ΒΒΟ“ΜΧαΒΡ «Θ§ΙΪΥΨΏÄ”–“Μ²Ä(g®®)ΦΦΙΛ¨W(xu®Π)–ΘΘ§öwΙΪΥΨΫΧ”ΐ≤ΩΙήάμΘ§Υυ”–¨W(xu®Π)ÜT±ΊμöΫ¦(j®©ng)Ώ^»ΐΡξΒΡ¨ΘιT≈ύ”•(x®¥n)Θ§≤≈Ρή…œçèΙΛΉςΓΘ

ΓΓΓΓϊ€ΩΥοL(f®Ξng) «“τμëœΒΫy(t®·ng)ΒΡΒΎ“Μ²Ä(g®®)≠h(hu®Δn)Ιù(ji®Π)Θ§“≤ «“Μ²Ä(g®®)Ήν÷Ί“ΣΒΡ≠h(hu®Δn)Ιù(ji®Π)Θ§»Υ²ÉΡήΖώΪ@ΒΟ‘≠÷≠‘≠ΈΕΒΡ¬ï“τ÷ς“Σ»Γ¦Q”Ύϊ€ΩΥοL(f®Ξng) Α“τΧΊ–‘Θ§»γΙϊϊ€ΩΥοL(f®Ξng) Α»ΓΒΡ¬ï“τ–≈Χ•(h®Λo)≤ΜάμœκΘ§”Ο ≤Ο¥‰”ΒΡ¬ï“τΧéάμ‘O(sh®®)²δΏM(j®§n)––ΗΡ…Τ“≤¨Δüoùζ(j®§)”Ύ ¬ΓΘ ΗΏΌ|(zh®§)ΝΩΒΡ°a(ch®Θn)ΤΖ≈cΗΏ–¬ΦΦ–g(sh®¥)ΒΡΨoΟήΫY(ji®Π)Κœ «Αί¹ÜΩΧ“βΉΖ«σΒΡΡΩ‰Υ(bi®Γo)Θ§èΡ1925Ρξ…ζ°a(ch®Θn)ΒΎ“Μ÷Μϊ€ΩΥοL(f®Ξng)ΦΑ“τνl°a(ch®Θn)ΤΖι_ Φ÷ΝΫώΘ§Αί¹ÜΒΡ°a(ch®Θn)ΤΖ“Μ÷±Χé”Ύ άΫγ…œΒΡνI(l®Ϊng)œ»ΒΊΈΜΓΘ ‘γ‘Ύ1937ΡξΘ§Αί¹ÜΨΆι_Αl(f®Γ)≥ωΝΥΗΏΌ|(zh®§)ΝΩΒΡDT48ΕζΆ≤Θ§Τδνléߨ£Ε»ΨΙ»ΜΏ_(d®Δ)ΒΫΝΥ16Κ’Τù÷Ν20«ßΚ’ΤùΘ§¨Π(du®§)”Ύ‘Ύ30Ρξ¥ζΒΡΦΦ–g(sh®¥)½lΦΰ¹μ’fΘ§Ώ@²Ä(g®®)÷Η‰Υ(bi®Γo)Ηυ±ΨΝν»Υκy“‘œκœσΘ§‘™ΕζΆ≤°î(d®Γng)ïr(sh®Σ)Ϋ–ΑΊΝ÷(Berlin)≈ΤΘ§”…”Ύ‰O¨£ΒΡνléßΚΆÉû(y®≠u)–ψΒΡ¬ï“τΫβΈωΝΠΘ§ ΙΒΟΒ¬ήä«ιàσ(b®Λo)≤ΩιTΚΆ…w άΧΪ±Θ”ΟΏ@²Ä(g®®)ΕζΆ≤²…¬†ΒΫΝΥΤδΥϊΕζΆ≤Ηυ±ΨüoΖ®±φ³eΒΡ¬ï“τΘ§Ϊ@»ΓΝΥ¥σΝΩ”–Ér(ji®Λ)÷ΒΒΡ«ιàσ(b®Λo)ΓΘ

ΓΓΓΓ1996ΡξΘ§Β¬΅χ(gu®°)Αί¹ÜΙΪΥΨ‘Ύ άΫγ…œ¬ œ»ι_Αl(f®Γ)≤Δ…ζ°a(ch®Θn)ΝΥ–‘ΡήÉû(y®≠u)°êΒΡMCDœΒΝ–¨Θ‰I(y®®)îΒ(sh®¥)Ή÷ϊ€ΩΥοL(f®Ξng)Θ§‘™îΒ(sh®¥)Ή÷ϊ€ΩΥοL(f®Ξng)ΒΡÜ• άΘ§Ϋo»Υ²ÉΖνΪI(xi®Λn)ΝΥΗϋΦ”Ή‘»Μ¬ ’φ«“Ό|(zh®§)ΝΩ?j®©)?y®≠u)°êΒΡ¬ï“τΘ§‰Υ(bi®Γo)÷Ψ÷χ“τμëΦΦ–g(sh®¥)‘ΎîΒ(sh®¥)Ή÷Μ·ΖΫΟφ”÷Ώ~…œΝΥ“Μ²Ä(g®®)–¬ΒΡ≈_(t®Δi)κAΓΘΑί¹ÜΙΪΥΨ¨ΘûιMCDîΒ(sh®¥)Ή÷ϊ€ΩΥοL(f®Ξng)―–÷ΤΝΥ¥σ÷±èΫΫπ≤≠’ώΡΛΘ§Υϋάϊ”ΟΝΥϋSΫπ≤ΡΝœΒΡ―”’Ι–‘ΓΔΜ·¨W(xu®Π)ΖÄ(w®ßn)Ε®–‘ΚΆ¬ï“τΒΡ÷“¨ç(sh®Σ)–‘Θ§ ΙîΒ(sh®¥)Ή÷ϊ€ΩΥοL(f®Ξng)ΒΡ Α’ώœΒΫy(t®·ng)‘Ύ±Θ’φΕ»ΓΔ³”(d®Αng)ëB(t®Λi)ΖΕ΅ζΓΔΖÄ(w®ßn)Ε®–‘“‘ΦΑΡΆΨΟ–‘Β»ΖΫΟφΏ_(d®Δ)ΒΫΝΥ“Μ²Ä(g®®)–¬ΒΡΓΔ«ΑΥυΈ¥”–ΒΡΥ°ΤΫΘ§ÉHèΡΏ@“Μϋc(di®Θn)…œΩ¥Θ§îΒ(sh®¥)Ή÷ϊ€ΩΥοL(f®Ξng)‘ΎΒΎ“Μ≤ΫΒΡ Α“τΖΫΟφΨΆ“―Ϋ¦(j®©ng)’Φ”–“ΜΕ®Éû(y®≠u)³ί(sh®§)ΝΥΓΘ‘™îΒ(sh®¥)Ή÷ϊ€ΩΥοL(f®Ξng) Α»ΓΒΡΉν¥σ¬ïâΚΦâ(j®Σ)Ήν¥σΩ…“‘Ώ_(d®Δ)ΒΫ»ΥΕζΒΡΆ¥ι™Θ®150Ζ÷ΊêΘ©“‘…œΘ§Ήν–Γ¬ïâΚΦâ(j®Σ)ΒΆ”Ύ»ΥΒΡΉνΒΆΩ…¬³ι™Θ§Τδ±ΨΒΉ‘κ¬ïΗυ±ΨüoΖ®”Ο»ΥΕζ≤λ”XΓΘ1998ΡξΘ§‘Ύ΅χ(gu®°)κH“τνlΙΛ≥ΧÖf(xi®Π)ïΰ(hu®§)Θ®AESΘ©ΑΔΡΖΥΙΧΊΒΛïΰ(hu®§)Ήh…œΘ§Αί¹ÜΑl(f®Γ)ΟςΒΡîΒ(sh®¥)Ή÷ΜΟœσκä‘¥ΚΆΩΊ÷ΤΡΘ Ϋ“―Ϋ¦(j®©ng)≥…ûιΝΥîΒ(sh®¥)Ή÷ϊ€ΩΥοL(f®Ξng)œΒΫy(t®·ng)ΒΡ΅χ(gu®°)κH‰Υ(bi®Γo)€ (zh®≥n)Θ§»ΈΚΈèSΦ“…ζ°a(ch®Θn)ΒΡîΒ(sh®¥)Ή÷ϊ€ΩΥοL(f®Ξng)ΕΦ±Ίμö“ΣΉώ’’Ώ@²Ä(g®®)‰Υ(bi®Γo)€ (zh®≥n)ΓΘ

ΓΓΓΓΑί¹ÜΡΩ«ΑΒΡ°a(ch®Θn)ΤΖΖ÷ûιïΰ(hu®§)Ήh°a(ch®Θn)ΤΖœΒΝ–ΓΔ“τ‰ΖΦΑ―ί≥ωœΒΝ–ΓΔèV≤Ξ䦓τœΒΝ–ΓΔœϊΌM(f®®i)ΤΖ°a(ch®Θn)ΤΖœΒΝ–ΓΘΨΏσwΑϋά®³”(d®Αng)»Πϊ€ΩΥοL(f®Ξng)ΓΔκä»ίϊ€ΩΥοL(f®Ξng)ΓΔüoΨÄϊ€ΩΥοL(f®Ξng)ΓΔîΒ(sh®¥)Ή÷ϊ€ΩΥοL(f®Ξng)ΓΔΕζΆ≤ΓΔïΰ(hu®§)ΉhœΒΫy(t®·ng)“‘ΦΑΉ‘³”(d®Αng)’{(di®Λo)“τ≈_(t®Δi)Β»ΕύΖN°a(ch®Θn)ΤΖΘ§Τδ°a(ch®Θn)ΤΖ±ι≤Φ άΫγΗςΒΊΘ§Ϋ^¥σΕύîΒ(sh®¥)ΒΡ―ίÜTΚΆ΅χ(gu®°)Φ“‘Σ ΉΕΦ Ι”ΟΏ^Αί¹ÜΒΡ°a(ch®Θn)ΤΖΘ§Ώ@èΡ“Μ²Ä(g®®)²»(c®®)Οφ…œ“≤ΉCΟςΝΥΑί¹Ü³”(d®Αng)ΝΠΒΡüoΗFς»ΝΠΓΘ

ΈΡ’¬¹μ‘¥ΘΚ“τμëΨW(w®Θng) ©Αφôύ(qu®Δn)Υυ”–ΓΘΈ¥Ϋ¦(j®©ng)‘SΩ…Θ§≤ΜΒΟόD(zhu®Θn)ίdΓΘ

| ||||||

|

| ‘O(sh®®)ûι Ήμ™ | …Χ³’(w®¥)–≈œΔ | “τμëΌY”ç | ±Ψ’Ψ³”(d®Αng)ëB(t®Λi) | ΗΕΩνΖΫ Ϋ | ξP(gu®Γn)”Ύ“τμëΨW(w®Θng) | ΨW(w®Θng)’ΨΒΊàD | ΨW(w®Θng)’ΨRSS | ”―«ιφ€Ϋ” ±Ψ’ΨΨW(w®Θng)Ϋj(lu®Α)¨ç(sh®Σ)ΟϊΘΚ“τμëΨW(w®Θng)|“τμë|“τμëàσ(b®Λo)Ér(ji®Λ) ΅χ(gu®°)κH”ρΟϊΘΚhttp://www.bxg-tj.com Αφôύ(qu®Δn)Υυ”–.1999-2013 …νέΎ÷–ΆΕΨW(w®Θng)Ϋj(lu®Α)–≈œΔΦΦ–g(sh®¥)”–œόΙΪΥΨ . Φ“ΆΞ”Α‘Κ Τϊή΅“τμë ¨Θ‰I(y®®)“τμë ïΰ(hu®§)Ήhδ¦≤Ξ “τμë’–‰Υ(bi®Γo)  ϋc(di®Θn)™τΟβΌM(f®®i)Ά®‘£ΘΚΩ²≤Ω | ±±Ψ© | …œΚΘ | èV÷ί | …νέΎ | Ψéί΄ | ΦΦ–g(sh®¥) ϋc(di®Θn)™τΟβΌM(f®®i)Ά®‘£ΘΚΩ²≤Ω | ±±Ψ© | …œΚΘ | èV÷ί | …νέΎ | Ψéί΄ | ΦΦ–g(sh®¥)ύ]œδΘΚweb@audio160.com κä‘£ΘΚ+86-755-33018766 ²ς’φΘΚ+86-755-33010870 ‘ΎΨÄΩΆΖΰΘΚ  |