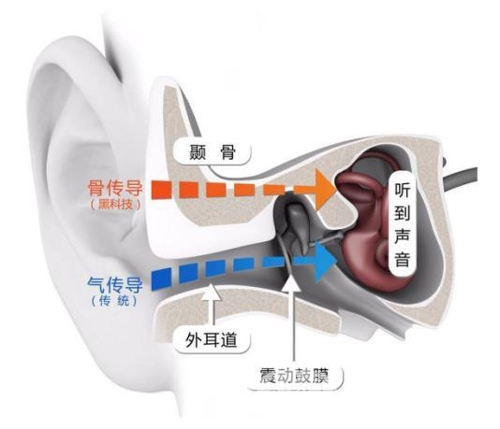

骨傳導(dǎo)耳機(jī),與普通的耳機(jī)原理略有不同:普通的聽(tīng)音設(shè)備,不論是小到入耳式耳塞,大到音響系統(tǒng),都是將聲波傳入人耳,由骨膜帶動(dòng)三塊聽(tīng)覺(jué)小骨振動(dòng),再將振動(dòng)傳達(dá)到耳蝸形成聽(tīng)覺(jué)的神經(jīng)信號(hào),而骨傳導(dǎo)耳機(jī),則繞過(guò)了骨膜與聽(tīng)骨,直接將振動(dòng)通過(guò)顱骨傳達(dá)給耳蝸。

在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)上,最大的區(qū)別在于骨傳導(dǎo)耳機(jī)不需要讓聲音通過(guò)耳道傳輸,可以把單元放在耳朵以外,因?yàn)椴挥绊懧?tīng)環(huán)境聲,所以往往被跑步、自行車等運(yùn)動(dòng)愛(ài)好者選用,保證運(yùn)動(dòng)過(guò)程中同時(shí)保持對(duì)環(huán)境的警覺(jué),保障安全。而除了民用場(chǎng)合以外,專業(yè)領(lǐng)域,如安防等,骨傳導(dǎo)耳機(jī)也是常用的收音設(shè)備,原因同樣是在通話過(guò)程中保持對(duì)環(huán)境的感知。當(dāng)然也有比較極端的產(chǎn)品,比如最早做全面屏的夏普手機(jī),遠(yuǎn)在小米MIX之前就拿出了三面無(wú)邊框的Crystal系列,因?yàn)轫敹藳](méi)有耳機(jī)聽(tīng)筒開(kāi)口,夏普就選擇用骨傳導(dǎo)技術(shù)替代手機(jī)聽(tīng)筒的揚(yáng)聲器。

那么問(wèn)題來(lái)了:骨傳導(dǎo)的原理,相比普通的耳機(jī),音質(zhì)一定不是優(yōu)選,那除了上面所說(shuō)的運(yùn)動(dòng)和專業(yè)通話,還能用來(lái)干什么?——結(jié)論是,還有什么你需要保持與現(xiàn)實(shí)溝通,又需要聽(tīng)耳機(jī)的場(chǎng)合,骨傳導(dǎo)耳機(jī)往往都有意外的驚喜,而這種場(chǎng)合,往往又不需要追求絕佳的聲音素質(zhì)。

比如:

手游開(kāi)黑,《王者榮耀》五人黑,全開(kāi)外放五個(gè)人不同聲音場(chǎng)面太亂,塞著耳機(jī)又無(wú)法溝通,骨傳導(dǎo)耳機(jī)是絕配:既不會(huì)讓你錯(cuò)把別人手機(jī)里的警報(bào)當(dāng)成你的英雄有危險(xiǎn),也不會(huì)連續(xù)聽(tīng)到五個(gè)人手機(jī)同時(shí)響起“我方水晶正在遭受攻擊”,更不會(huì)讓你塞著耳機(jī)錯(cuò)過(guò)了隊(duì)友親口說(shuō)的團(tuán)戰(zhàn)指示……

聽(tīng)歌看電影,但又需要隨時(shí)聽(tīng)有沒(méi)有人喊話的,比如在家或辦公室:再也不用擔(dān)心領(lǐng)導(dǎo)和“領(lǐng)導(dǎo)”的命令沒(méi)有聽(tīng)到,又可以在不打擾別人的情況下隨心所欲地聽(tīng)歌看電影;

對(duì)音質(zhì)要求不高的地鐵換乘通勤黨,不會(huì)錯(cuò)過(guò)報(bào)站等信息,追求音質(zhì)的地鐵通勤黨會(huì)選擇降噪耳機(jī),但安全性會(huì)大打折扣;

煲電話粥、視頻聊天等,骨傳導(dǎo)耳機(jī)因?yàn)椴蝗洳粨p聽(tīng)力,更不會(huì)感到悶熱,特別值得嘗試。

諸如此類,這些都是廣告上不會(huì)告訴你的潛在加成,只能依靠用戶慢慢挖掘。對(duì)于骨傳導(dǎo)耳機(jī)廠商來(lái)說(shuō),想試圖打產(chǎn)品的受眾面,除了運(yùn)動(dòng)愛(ài)好者,也需要給 普通的消費(fèi)者一個(gè)“這東西不僅僅是概念,而是真的能實(shí)現(xiàn)什么剛需”的產(chǎn)品形象。慶幸的是,骨傳導(dǎo)這個(gè)產(chǎn)品,它的用戶畫(huà)像天然就是外向型的,不論是運(yùn)動(dòng)還是娛樂(lè)需求,對(duì)應(yīng)的用戶,大多都有愛(ài)分享愛(ài)曬的張揚(yáng)個(gè)性,骨傳導(dǎo)耳機(jī)在跑步圈子里火起來(lái),也有這方面的原因,但我說(shuō)它還能在手游圈子里小火一下,只是還沒(méi)人發(fā)現(xiàn)而已。

至于產(chǎn)品,骨傳導(dǎo)耳機(jī)基本是一個(gè)寡頭壟斷的領(lǐng)域——AfterShokz韶音,基本占領(lǐng)了高端骨傳導(dǎo)運(yùn)動(dòng)耳機(jī)的市場(chǎng),特別是在跑步和單車運(yùn)動(dòng)愛(ài)好者群體中。筆者作為AfterShokz的旗艦產(chǎn)品TREKZTitanium的老用戶,曾經(jīng)對(duì)骨傳導(dǎo)的關(guān)注點(diǎn)更多關(guān)注在佩戴、漏音甚至音質(zhì)等硬指標(biāo)上,但在一年的使用中發(fā)現(xiàn),骨傳導(dǎo)因特殊的產(chǎn)品構(gòu)成,用途,或者說(shuō)玩法,才是更有意思的。

前些時(shí)候我拿到了AfterShokz新一代的骨傳導(dǎo)耳機(jī)BREEZ Titanium,對(duì)定位略低端的BREEZ新品,好奇要遠(yuǎn)大于期待:

TREKZ是一體設(shè)計(jì),BREEZ換用了分體設(shè)計(jì),標(biāo)榜運(yùn)動(dòng)的設(shè)備這樣做行不行?運(yùn)動(dòng)體驗(yàn)確實(shí)略差于TREKZ,但依然合格。

TREKZ曾出現(xiàn)的問(wèn)題,比如和眼鏡沖突、繞頸佩戴過(guò)長(zhǎng)的問(wèn)題解決了嗎?有明顯改善,至少戴眼鏡戴耳機(jī),之間不會(huì)打架,繞頸直接貼著發(fā)際線下緣走,佩戴較標(biāo)準(zhǔn)版Trekz舒適,但據(jù)說(shuō)Trekz也有個(gè)縮短版本適合亞洲人使用。早先的產(chǎn)品,過(guò)多考慮國(guó)際市場(chǎng),針對(duì)較大頭型設(shè)計(jì),導(dǎo)致繞頸長(zhǎng)度過(guò)長(zhǎng),后頸處頭發(fā)、衣物與繞頸耳機(jī)有較多沖突,這也是產(chǎn)品選購(gòu)時(shí),不親身體驗(yàn)下永遠(yuǎn)也不知道這副耳機(jī)的尺寸是否適合你的原因之一。

還有什么驚喜?

麥克風(fēng)比TREKZ好用太多。穩(wěn)定性和連接便利性一如既往地好。

BREEZ雖然定位低于TREKZ,500元左右售價(jià)比TREKZ低了一半,但因?yàn)榉煮w式的設(shè)計(jì),頭戴部分的壓力反而更輕,連線設(shè)計(jì)在運(yùn)動(dòng)中稍弱,但在上述的特殊用途挖掘時(shí),絲毫不弱于TREKZ——更驚喜的在于通話質(zhì)量,一體式的耳機(jī),麥克風(fēng)會(huì)放在耳朵位置,盡管可以裝配指向性麥克風(fēng),但與直接在頸部的收音相比,通話質(zhì)量還是弱了太多。

|